Wie vernetzen sich Solidarity City-Initiativen und lassen sich Realpolitik und gute antirassistische Praxis miteinander vereinbaren? Wann klappt die Vernetzung und wann nicht? Der folgende Beitrag kann nicht alle Fragen beantworten, aber zur Diskussion beitragen.

Mickie Schleicher

Im kanadischen Toronto erfolgte aus höchst unterschiedlichen Motiven eine Einigung in Bezug auf verschiedene Maßnahmen und die Stadt wurde 2013 zur Sanctuary City. Städtische Dienstleistungen sollten fortan allen zur Verfügung stehen. Nach Aufenthaltspapieren sollte nicht mehr gefragt werden. Abschiebungen sowie Abschiebehaft sollten innerhalb der Stadtgrenzen der Vergangenheit angehören. Wie konnte dies gelingen? Diese Frage stellt sich wohl allen Initiativen, die sich zum Beispiel in Deutschland für eine Solidarische Stadt einsetzen. Die beteiligten Grassroot-Initiativen wollten in der Zukunft Abschiebungen verhindern sowie einen freien Zugang zu Bildung, Wohnen, Gesundheitsversorgung für alle erkämpfen. Die Stadt hatte das (Herrschafts-)Interesse, die Situation von Migrant*innen zu verrechtlichen, Steuern einzunehmen und leichter Straftaten aufzuklären. Somit wurde von dieser Seite aktivistischen Forderungen zugestimmt und zum Teil in konkrete Regelungen und Maßnahmen übersetzt. Auf diese Weise hatte es Janine Schmittgen in einem Seminar der BUKO (Bundeskoordination Internationalismus) im Oktober 2020 beschrieben.

Realpolitik(en)

Viele Gruppen, Initiativen, Netzwerke, die in deutschen Städten unter dem Label Solidarity City angetreten sind, hadern mit dem Widerspruch der eigenen Ansprüche, wie sie sich in den Forderungen manifestieren und einer Realpolitik, die sich immer auch auf Herrschaftsperspektiven einlassen muss, sollte sie zu konkreten Erfolgen im Sinne der jeweiligen Kommunalpolitik führen.

Diese Erzählung klammert ein drittes Moment aus: die eigenen, konkreten solidarischen Praxen, die – auch wenn sich städtische Parlamente und Behörden gegen Forderungen sperren – in begrenzten gesellschaftlichen Freiräumen selbst eine Infrastruktur schaffen, die bereits eine Solidarische Stadt ausmacht. Dies ist Realpolitik, lange bevor Gespräche und Verhandlungen mit Stadtvertreter*innen zu Ergebnissen auf einer anderen Ebene führen. Vernetzung dient in Zusammenhang mit diesen konkreten, solidarischen Praxen nicht vornehmlich dem intellektuellen Austausch oder der Durchführung gemeinsamer Aktionen, sondern vor allem dem weiteren Ausbau einer eigenen Infrastruktur von Beratung, Organisation von Unterkünften, Unterstützung in Notsituationen, Begleitung bei Wohnungs- und Arbeitssuche oder in die Ausländerbehörde, frei zugänglichen Bildungsangeboten wie beispielsweise Deutschkursen. Die Praxen lassen sich weit auffächern und hinter ihnen verbergen sich unterschiedlichste Gruppen und Initiativen, auch viele Einzelpersonen, die sich verbinden um gemeinsame Forderungen zu stellen und um ihre Arbeit als konkrete Solidarität effektiv zu gestalten. Auch wenn das Konzept einer Solidarity City vor allem antirassistisch ist, müssen sich die Aktivist*innen darauf einlassen, mit Gruppen zusammenzuarbeiten, die einen anderen Fokus haben, beispielsweise einen wohnungspolitischen, und demnach anders agieren. Es ist dann zwar relativ einfach möglich, zu gemeinsamen Forderungen zu kommen. Eine gemeinsame konkrete, solidarische Praxis zu entwickeln oder auch nur für gemeinsame politische Aktionen aufzutreten, trifft jedoch auf einige Schwierigkeiten, beispielsweise, dass einzelne Gruppen wie obdachlose Roma oder Geflüchtete, die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben, sich nicht mehr gut selbst einbringen können, und im politischen Kontext erneut marginalisiert werden. Die Vernetzung scheitert oftmals daran, dass gerade die von Rassismus Betroffenen in einem breiteren Kontext untergehen, ihre Stimmen nicht mehr gehört werden.

Vernetzung von Kämpfen und „best moments“

Ein Bild, das diese Form der Vernetzung auf eine positive Weise fasst, ist der Markt, eine Form, die beispielsweise in Freiburg gewählt wurde. Hier konnten sich die unterstützenden und beteiligten Gruppen vorstellen. Kürzere Workshops öffneten Diskussionsräume und ermöglichten gemeinsame Planungen. Diese Form der Vernetzung trägt zum Kennenlernen und Austausch bei und macht die Breite eines Netzwerks gut sicht- und erfahrbar. Es findet jedoch keine tiefere Auseinandersetzung statt, wie beispielsweise auf einer Konferenz. Schwieriger ist es schon, ein kontinuierlich gemeinsames Plenum zu organisieren, schon allein, da eine Terminfindung die Beteiligten oftmals auf eine Geduldprobe stellt.

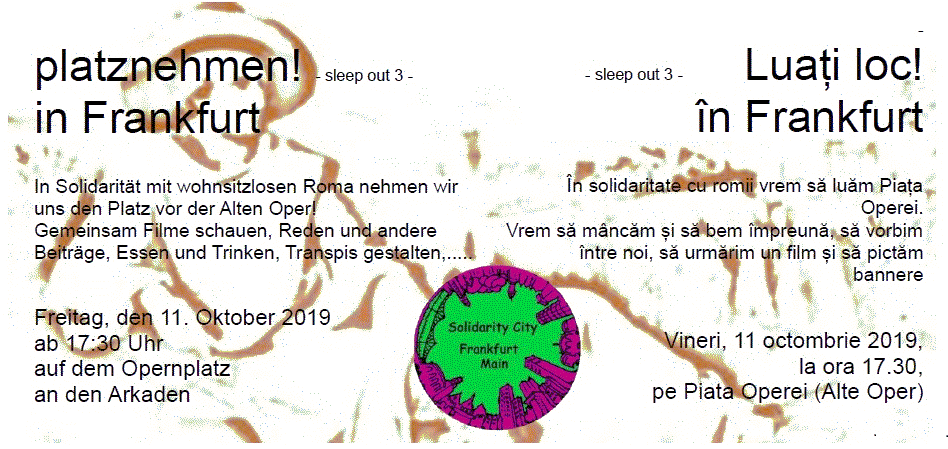

In Frankfurt/M. versuchte die Solidarity City-Initiative, mit Aktionen, die in Form einer kleinen Kampagne aufeinander folgten und sich aufeinander bezogen, auf die Situation obdachloser Rom*nja aufmerksam zu machen. An diesem Beispiel lassen sich wiederum andere Aspekte gut veranschaulichen. Mit mehreren „Sleep outs“ sollte ein solidarischer Protest gegen die städtische Bargeldverwarnungen an Personen, die in Grünanlagen übernachten (oder auch nur den Anschein haben), ausgedrückt werden. Es gelang im ersten Versuch im Oktober 2018, verschiedene Gruppen und Organisationen zu einer Kundgebung mit Zelten in einer Grünanlage zu mobilisieren und gleichzeitig die Betroffenen selbst zum Zentrum der Veranstaltung zu machen. Obwohl noch einige ähnliche Aktionen folgten sowie auch ein damit verbundener Protest gegen die Räumung einer Brache, auf der einige Rom*nja lebten, gemeinsam organisiert wurde, entstand kein dauerhaftes Gemeinsames. Weder arbeiteten verschiedene Gruppen kontinuierlich an dem Thema weiter, noch konnte sich eine dauerhafte konkrete solidarische Praxis etablieren.

Die Solidarity City-Initiative, die mit einem starken Netzwerkgedanken angetreten war, entwickelt sich schnell zu einem Grüppchen, das sich alsbald als wenig handlungsfähig erwies. Die politischen Erfolge waren sehr begrenzt und eine Aktivität, die sich nicht verstetigen kann, kann letztlich nicht als „best practice“ im Sinne eines Modells für weitere Aktivitäten angesehen werden. Was bleibt, ist das Erlebnis einer zeitlich befristeten Solidarität, das heißt „best moments“. Ein solcher „best moment“ kann im gemeinsamen Bau einer Komposttoilette auf einer Brache entstehen, in der gemeinsamen Vorbereitung einer Kundgebung oder auch in einem Kennenlerngespräch am Rande. Jeder sich öffnende Zwischenraum birgt hierfür ein Potenzial. Diese guten Momente sind der Grundstein für gemeinsame Erfahrungen, an die alle Beteiligten immer wieder anknüpfen werden. In ihnen steckt eigentlich die Nachhaltigkeit der Aktivitäten.

Möglichkeiten?

Wer nicht in die Falle einer auf städtische Institutionen fixierten Realpolitik treten möchte und dennoch die Idee einer Solidarischen Stadt realisieren und leben, kann vielleicht diese Art der Vernetzung wirklich ernst nehmen und zu einem zentralen Anliegen machen. Dies erfordert natürlich viel Energie und Zeit.

Damit würde die (notwendige) Praxis, überwiegend an Politik und Verwaltung zu appellieren zwar nicht ersetzt. Sie steht dann aber auch nicht alleine da. Appelle verhallen schnell, wenn die erste Medienaufmerksamkeit nachgelassen hat. Sie können, wenn sie nicht mit einer konkreten anderen Praxis einhergehen, sehr moralisch wirken. Dies können auch Ketten bunter Aktionen nicht verhindern. Eine Vernetzung der konkreten Praxen als eine neue Art der Vernetzung hätte das Ziel, in einer auf lange Zeit angelegten Strategie von unten eine Solidarische Stadt zu schaffen. In dieser Solidarischen Stadt wird die geforderte Unterstützung bereits praktiziert. In der aktuellen (Pandemie-)Situation könnte dies beispielsweise bedeuten, auf der einen Seite die Verantwortlichen der Stadt für Unterbringung und Schutzmaßnahmen im Zeichen der Corona-Epidemie in die Pflicht zu nehmen, zugleich aber in Gesprächen mit Hotelbesitzer*innen für besser geschützte Unterkünfte zu sorgen, eine Arbeit, die zum Teil bereits von Träger*innen der Sozialen Arbeit durchgeführt wird. Sich vernetzen ist mehr als ein Austausch von Ideen, sich vernetzen bedeutet gute gemeinsame Momente zu ermöglichen und die Utopie Schritt für Schritt in die Gegenwart zu holen.

Mickie Schleicher, aktiv in antirassistischen Bewegungen, ist beteiligt an Solidarity City Frankfurt und an einer Initiative für ein soziokulturelles Zentrum, in dem viele Gruppen einen Ort finden sollen.